Entwurzelung & Einsamkeit

Das Gefühl der Entwurzelung, des Alleinseins und der Isolation kannten viele Fremdplatzierte oder Internierte. Auch wenn sie von Menschen umgeben waren, war die Einsamkeit ein ständiger Begleiter. Der Kontakt zur Familie oder zu den Geschwistern war nicht immer möglich, Besuch kam selten. Freundschaften wurden lange bewusst unterbunden.

Weit weg vom eigenen Leben

Durch eine administrative Internierung oder Fremdplatzierung verloren Betroffene ihr familiäres und soziales Umfeld. Die Unterbringung an Orten, die weit weg von zu Hause waren, förderte das Gefühl der Isolation zusätzlich.

Die Trennung vom gewohnten Umfeld und die Unterbringung von Geschwistern an anderen Orten wurden bewusst vollzogen, um deren gegenseitigen Einfluss, der als negativ bewertet wurde, zu unterbinden. Begünstigt wurde diese Praxis lange durch eine eingeschränkte Mobilität: Ein eigenes Auto zu haben, war noch bis vor wenigen Jahren nicht selbstverständlich, Zugreisen waren oft zu teuer. Auch Besuch war rar, und erst allmählich wurde nicht mehr jeder Brief kontrolliert. ...

Immer wieder umplatziert

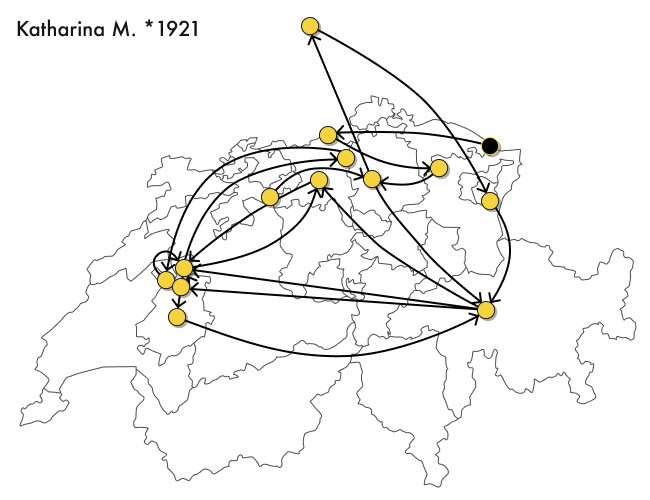

Nicht selten erlebten Betroffene unterschiedliche Fürsorgemassnahmen unter Zwang und mehrere Umplatzierungen. Diese verstärkten das Gefühl, nirgends willkommen und der Willkür ausgeliefert zu sein.

Kinderkrippe Arbon (TG), 1927; Pflegefamilie Koblenz (D), 1927; St. Iddaheim, Lüttisburg (SG), 1929; Mädchenheim Tannenhof, Zürich, 1936; Psychiatrische Poliklinik, Zürich, 1936; Guter Hirt, Strassburg (F), 1936; Guter Hirt, Altstätten (SG), 1936; Realta, Cazis (GR), 1936; Dienststelle, Fulenbach (SO), 1937; Mädchenheim Tannenhof, Zürich, 1937; Monikaheim in der Hub, Zürich, 1937; Dienststelle, Zürich, 1937; Realta, Cazis (GR), 1937; Bellechasse, Sugiez (FR), 1939; Dienststelle, Oberehrendingen (AG), 1940; Guter Hirt, Lully (FR), 1940; Asyl Belfaux (FR), 1943; Marsens (FR), 1944; Beverin, Cazis (GR), 1944; Realta, Cazis (GR), 1944; Bellechasse, Sugiez (FR), 1944; Dienststelle, Niederlenz (AG), 1945; Bellechasse, Sugiez (FR), 1948

Gründe für Umplatzierungen gab es viele. Einer davon war als unangepasst bewertetes Verhalten, wozu auch Fluchtversuche zählten. Katharina M*. erlebte zwischen 1927 und 1951 insgesamt 24 Platzierungen in Kinderheimen, psychiatrischen Kliniken, «Arbeitserziehungsanstalten», Gefängnissen, bei Pflegeeltern und Dienststellen in der ganzen Schweiz, aber auch in Deutschland und Frankreich. Ihr Vater hatte sie, zusammen mit ihren Geschwistern, nach dem Tod der Mutter in einer Kinderkrippe in Arbon (TG) abgegeben. Der Leiter des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse», Alfred Siegfried, wurde ihr Vormund.

Katharina M.* wurde früh Mutter und versuchte, sich und ihre Kinder alleine durchzubringen – bis zur erneuten Internierung. Im Alter von 30 Jahren zog sie zu ihrem Vater, und es sind keine weiteren Fürsorgemassnahmen bekannt. Ob sie ihre Kinder, die ihr weggenommen worden waren, jemals wiedersah, bleibt ungewiss.

«Einsamer kann man nicht sein»

Heimweh schmerzt. Die Trennung vom bekannten Umfeld ist schwierig, ganz besonders für Kinder und Jugendliche.

Als Kind war Uschi Waser in 20 verschiedenen Heimen und 4 Pflegefamilien untergebracht. Im Alter von 15 Jahren schrieb sie das Gedicht «Mutterliebe». Zu diesem Zeitpunkt war Uschi Waser im Mädchenerziehungsheim «Zum Guten Hirt» in Altstätten (SG) administrativ versorgt.

Wir sprechen in diesem Film

Weit weg vom eigenen Leben

Durch eine administrative Internierung oder Fremdplatzierung verloren Betroffene ihr familiäres und soziales Umfeld. Die Unterbringung an Orten weit weg von zu Hause förderte das Gefühl der Isolation zusätzlich.

Die Betroffenen wurden gezielt von ihren Geschwistern und ihrem gewohnten Umfeld getrennt, um sie von «negativen Einflüssen» zu isolieren. Begünstigt wurde diese Praxis lange durch eine eingeschränkte Mobilität: Ein eigenes Auto zu haben, war noch bis vor wenigen Jahrzehnten nicht selbstverständlich, Zugreisen waren oft zu teuer. Und erst mit der Zeit wurde nicht mehr jeder Brief kontrolliert ...

Isolation und Einsamkeit

Die Einrichtungen befanden sich häufig ausserhalb einer Ortschaft, und je nach Funktion waren sie gesichert. Von einigen Heimleitungen wurde die physische Trennung von der Aussenwelt als Schutz vor schädlichen Einflüssen propagiert. Die Trennung von Geschwistern führte mitunter dazu, dass diese nicht voneinander wussten. Vor allem jenische Familien wurden systematisch auseinandergerissen: Das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der Pro Juventute platzierte zwischen 1926 und 1972 über 600 jenische Kinder in Heimen und Pflegefamilien – mit dem Ziel, die fahrende Lebensweise zu unterbinden. Die Isolation und Abgeschiedenheit konnten aber auch dazu genutzt werden, im Geheimen ein Kind zur Welt zu bringen, wie etwa im Mutter-Kind-Heim «Foyer St. Joseph» im jurassischen Belfond.

Nicht alle Kantone verfügten über ein ausdifferenziertes Angebot an Einrichtungen, und so wurden Personen auch über die Kantonsgrenzen hinaus in andere Landesteile versorgt. Besuchstage waren lange Zeit spärlich, und Besuchsverbote waren eine verbreitete Strafe bei Regelverstössen. Vielerorts waren Besuche nur unter Beobachtung durch das Heimpersonal möglich.

Vormunde oder Betreuungspersonen kamen selten vorbei, und nur in den wenigsten Fällen bestand eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Mündeln. Ihre Besuche erfolgten vorwiegend mit dem Zweck, finanzielle oder organisatorische Angelegenheiten zu regeln. Weil auch Freundschaften zu anderen selten möglich waren, vereinsamten Betroffene im Kollektiv des «Anstaltslebens»: Personen kamen und gingen – wohin, wurde selten kommuniziert. Glück hatte, wer den Zugang zu einer Erzieherin oder zu einem Angestellten fand und emotionale Nähe erfuhr.

Schreiben gegen Einsamkeit und Entfremdung

Briefe waren oft die einzige Verbindung zur Aussenwelt. Für manche hatte das Schreiben eine Ventilfunktion: Es half, die Einsamkeit zumindest zeitweise zu durchbrechen. Mit Briefen konnten sie ihre Angehörigen zudem um materielle Güter bitten, die in der «Anstalt» fehlten oder an denen es mangelte, beispielsweise Seife, Tabak oder Nahrungsmittel.

Wie die Möglichkeiten externer Besuche war auch der Postverkehr kontrolliert: In den meisten Einrichtungen herrschte noch bis in die 1970er-Jahre eine strenge Briefzensur. Das Personal öffnete die Briefe der Internierten und hielt sie je nach Inhalt zurück oder leitete die Briefe an Amtsstellen weiter. Die Briefzensur stellte nicht nur einen Eingriff in die Privatsphäre der Internierten dar, sondern verletzte in gewissen Fällen auch ihre individuellen Rechte. Denn nicht selten wurden sie aufgrund der Briefzensur an der Kommunikation mit ihren Rechtsvertretern gehindert.

Die Einschränkung und aktive Behinderung von Kontakten zu Familien und Freunden sowie die Unterdrückung von menschlichen Beziehungen in den «Anstalten» und Heimen prägte die Betroffenen über das Ende einer Zwangsmassnahme hinaus. Sozial isoliert und ohne Beziehungsnetz wurden sie in die Freiheit entlassen. Viele wussten nicht, wo ihre Eltern lebten, geschweige denn, ob sie Brüder oder Schwestern hatten. Das Gefühl der Einsamkeit und des Verlassenseins blieb präsent, oft ein ganzes Leben lang.