Autoritäten

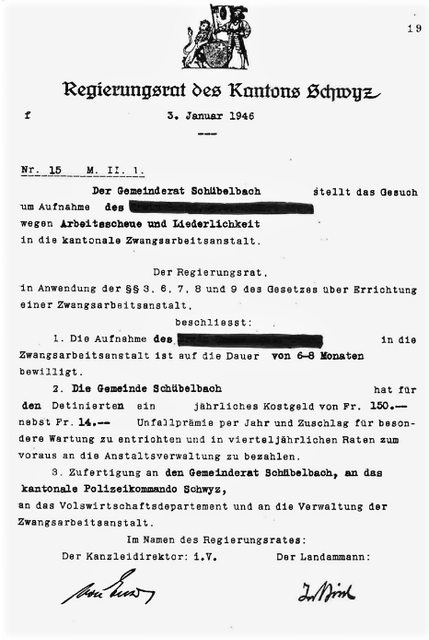

Der Entscheid, Fürsorgemassnahmen in die Wege zu leiten, lag bei staatlichen Stellen. Diese konnten sie an private und kirchliche Organisationen delegieren, was Kosten einsparte. Individuelle Bedürfnisse standen lange nicht im Vordergrund. Bisweilen wurden Familien über Generationen hinweg verwaltet.

Der Handlungsspielraum Einzelner war gross

Die Verfahrenswege für behördliche Fürsorgemassnahmen waren nicht einheitlich geregelt. Die Handlungsspielräume behördlicher, privater und kirchlicher Akteurinnen und Akteure waren gross.

Wer sich nicht anpasste oder floh, riskierte seine Versetzung, die Verlängerung von Massnahmen oder den Eingriff in die Familienplanung. Genügend Informationen über die Verfahren, mögliche Rechtsmittel und die Dauer einer Massnahme erhielten Betroffene und ihre Familien selten. Gegen Entscheide von Behörden vorzugehen, war sehr schwierig. ...

Die Macht der Akten

Der Blick in die Akten zeigt, wie Menschen beurteilt wurden. Die nicht selten negativen Zuschreibungen bestimmten Biografien und förderten die Stigmatisierung zusätzlich.

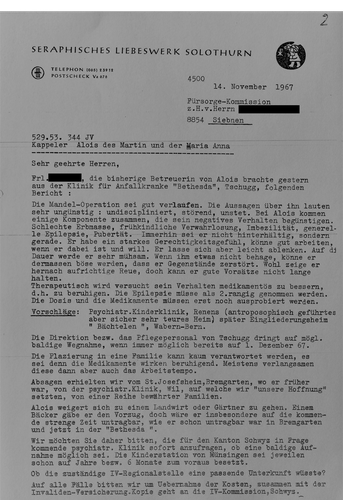

Das Seraphische Liebeswerk Solothurn platzierte katholische Kinder und Jugendliche, vermittelte Adoptionen, kontrollierte Pflege- und Heimplätze und führte selbst Einrichtungen. Alois Kappeler war an über 30 Orten platziert. Der Auszug aus einem Schreiben an die Fürsorgekommission macht die Negativbewertungen in seinen Akten sichtbar (1967). Es stehen dort Zuschreibungen wie «schlechte Erbmasse», «frühkindliche Verwahrlosung» oder «Imbezilität».

Abwertende Beschreibungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen finden sich in vielen Akten. Sie stammen von so unterschiedlichen Personengruppen wie Beamten, Geistlichen, Psychiatern, Fürsorgerinnen und Mitarbeitenden privater und kirchlicher Organisationen. Stigmatisierende Zuschreibungen hatten Einfluss auf nachfolgende Beurteilungen und erhielten grosses Gewicht. Die sogenannten Aktenbiografien widerspiegeln die Sicht der damaligen Autoritäten und hatten oft nichts mit dem eigenen Erleben zu tun.

Wer bezahlte das alles?

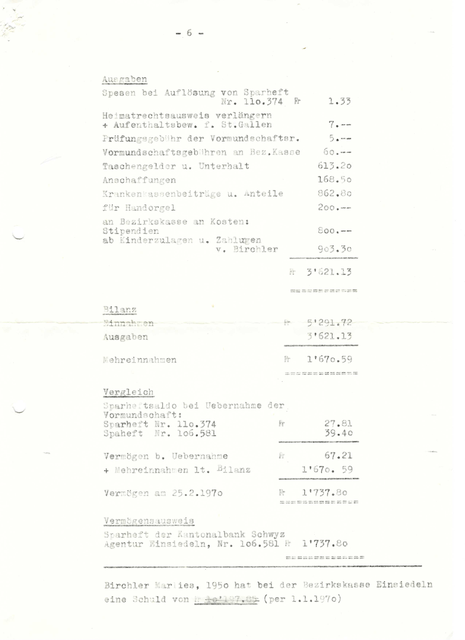

Die Kosten für eine Fremdplatzierung oder Unterbringung in einer Einrichtung trugen nach Möglichkeit die Betroffenen oder ihr familiäres Umfeld selbst (Subsidiaritätsprinzip). In vielen Fällen wurden kostengünstige Lösungen gewählt, die jedoch den Bedürfnissen der Betroffenen oft zuwiderliefen.

Wir sprechen in diesem Film

Der Handlungsspielraum Einzelner war gross

Die Verfahrenswege für behördliche Fürsorgemassnahmen waren nicht einheitlich geregelt. Die Handlungsspielräume behördlicher, privater und kirchlicher Akteurinnen und Akteure waren gross.

Wer sich nicht anpasste oder floh, riskierte seine Versetzung, die Verlängerung von Massnahmen oder den Eingriff in die Familienplanung. Genügend Informationen über die Verfahren, mögliche Rechtsmittel und die Dauer einer Massnahme erhielten Betroffene und ihre Familien selten. Gegen Entscheide von Behörden vorzugehen, war sehr schwierig. ...

Undurchsichtige Autoritäten – ein Netzwerk staatlicher, privater und kirchlicher Akteure

Fürsorgemassnahmen unter Zwang konnten Behörden mittels kantonalen Verwaltungs- oder eidgenössischem Zivil- und Strafechts anordnen. Für die Umsetzung waren die Kantone zuständig, die Finanzierung lag dagegen bis 1978 bei den Heimatgemeinden. Immer wieder kam es auch ohne behördlichen Entscheid zu Fürsorgemassnahmen, vor allem bei Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen. Etwa dann, wenn eine unverheiratete Mutter ihr Kind aufgrund von Armut oder gesellschaftlicher Ächtung einer privaten oder kirchlichen Organisation übergab und diese das Kind in eine Pflegefamilie vermittelte oder zur Adoption freigab.

Private und kirchliche Organisationen agierten nicht nur als Platzierungsinstitutionen, sondern betrieben in der Schweiz auch eine Vielzahl von Einrichtungen und übernahmen Aufsichtsaufgaben. Im Zusammenarbeit mit Behörden bildeten sie ein eng verflochtenes Netzwerk. Betroffene konnten sich kaum gegen die undurchsichtigen, ihr Leben bestimmenden Autoritäten wehren. Gesetze, Verfahren und Praktiken bildeten einen unübersichtlichen Flickteppich und waren kantonal und regional unterschiedlich.

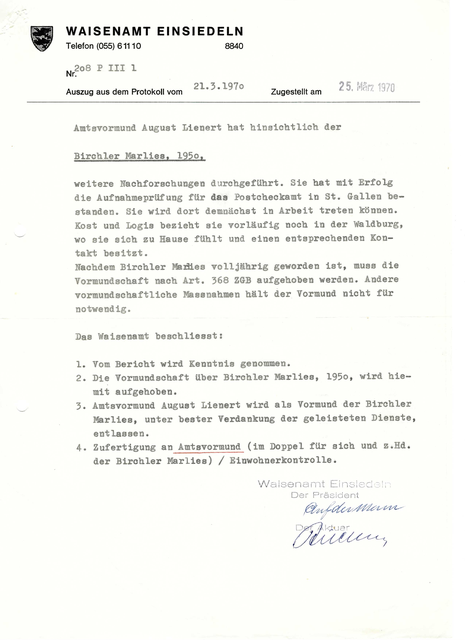

Die Gesetze schützten die individuellen Freiheitsrechte der Betroffenen ungenügend und eröffneten den Behörden bei ihren Entscheidungen grosse Spielräume. Faire Verfahren waren so kaum gewährleistet, Rekursmöglichkeiten gab es meist nicht, und falls sich doch mal jemand gegen einen Entscheid wehrte, war die Aussicht auf Erfolg sehr gering. Nicht nur die behördlichen Verfahren waren für viele Betroffene nebulös: Das undurchsichtige Netzwerk von staatlichen und privaten Autoritäten machte es ihnen und ihren Familien schwer, zu verstehen, wer in welcher Funktion in ihr Leben eingriff. Kontakte mit Beiständinnen oder Vormunden waren selten. Amtsvormunde betreuten oft mehr als 200 Mündel und waren damit überlastet. Das verstärkte bei den Betroffenen das Gefühl, lediglich verwaltet zu werden.

Aktenführung und Stigmatisierung

Ein Instrument für die Verwaltung von Menschen waren Akten. Darin wurden unterschiedliche Informationen zu einer Person festgehalten. Sie zirkulierten zwischen den beteiligten Stellen, zum Beispiel zwischen einem Vormund, einer Armenbehörde und einem Kinderheim. Ein Recht auf Einsicht in diese Akten hatten Betroffene bis vor wenigen Jahren nicht. Die Akten entfalteten aber grosse Wirkung und bestimmten nicht selten über entscheidende Momente in ihrem Leben. Dies verstärkte das Machtgefälle zwischen Autoritäten und Betroffenen.

Personenakten enthielten nicht nur vermeintlich objektive Fakten, sondern auch moralisch wertende Urteile über die beschriebenen Personen, wie «sittlich verdorben», «schwer erziehbar» oder «verwahrlost». Diese stigmatisierenden Zuschreibungen verfestigten sich durch unkritische Übernahme und Wiederholung, sodass den Betroffenen ihr aktenkundiger Ruf vorauseilte. Die daraus resultierende Stigmatisierung begleitete die Betroffenen oft ein Leben lang, und nicht selten waren auch ihre Kinder davon betroffen. Denn die diskreditierenden Werturteile über die Eltern wurden auf die nächste Generation übertragen, was nicht selten erneute Zwangsmassnahmen rechtfertigte.

Das Erleben einer Person und die in den Akten festgehaltenen Bewertungen stimmen oft nicht überein. Heute besteht die Möglichkeit, die eigene Sicht durch einen Berichtigungsvermerk in den Akten anzubringen, sofern diese noch vorhanden sind.